『サミュエル・フラー自伝 わたしはいかに書き、闘い、映画をつくってきたか』は12月中旬に発売となりました。つきましては9/15より先行発売特価にてウェブ予約受付をはじめます。定価6,000円(税別)のところを「4,500円(税込)」でご購入いただけます。発送は出来上がり次第、11月下旬より順次発送いたします。お得な先行予約期間にぜひご購入ください!

760ページ(予定)にもなる本書は、ひとりの映画監督の自伝であるとともに、そのままアメリカの歴史の光と闇とを浮かび上がらせ、20世紀という映画の時代の物語でもあります。

また、今週12日からはじまる「第37回ぴあフィルムフェスティバル」フラー特集上映にて映画作品をご堪能ください!東京/神戸会場では「ベートーヴェン通りの死んだ鳩」「フラーライフ」など未公開作もありますのでお見逃しなく。第37回ぴあフィルムフェスティバル

フラーを敬愛する日本の映画監督、批評家、ライターの方々のコメントも下記に掲載してますので、ぜひご一読ください。

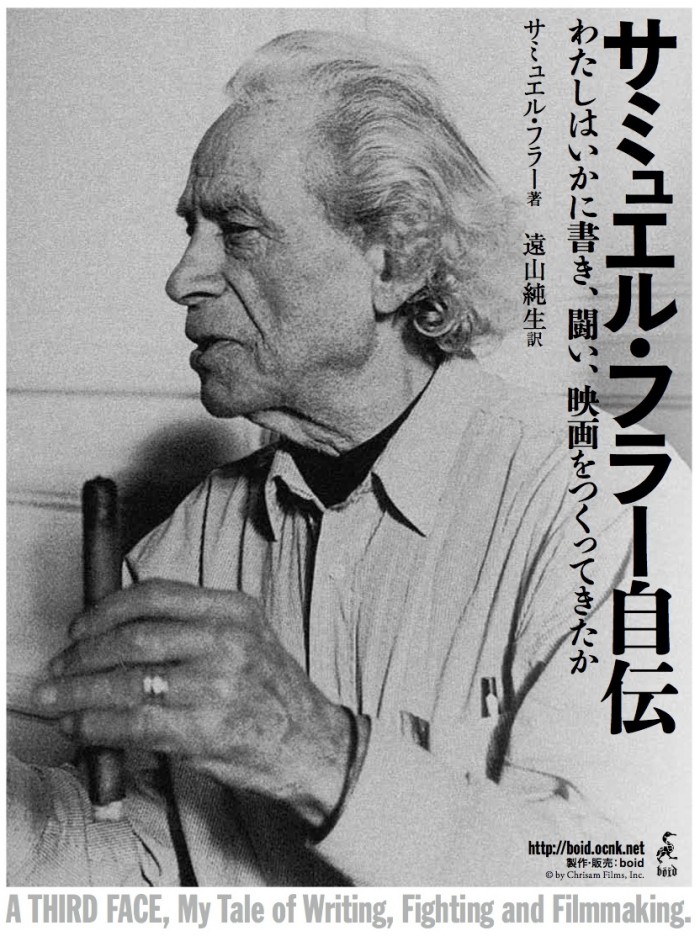

『サミュエル・フラー自伝 わたしはいかに書き、闘い、映画をつくってきたか』

サミュエル・フラー著、遠山純生訳

A5判並製/760ページ(予定)

定価:6,000円+税

先行発売特価:4,500円(税込価格)

書店発売:12月半ば予定

A THIRD FACE, My Tale of Writing, Fighting and Filmmaking.

© by Chrisam Films, Inc.

9月15日より先行発売予約受付開始

※出来上がり次第順次発送(11月下旬予定)

受付:boid通販サイト

ジャン=リュック・ゴダール、ヴィム・ヴェンダース、ジム・ジャームッシュ、アキ・カウリスマキなど、世界中の多くの監督たちに慕われたサミュエル・フラー。

「アクション映画」「犯罪映画」「戦争映画」「西部劇」といったジャンルのルールを踏襲しつつ、しかし「サミュエル・フラー」としか言い得ない確固たる独自のジャンルを作り上げた彼の、背景と源はどこにあったのか?

犯罪事件記者でもあった彼の歴史は、そのままアメリカの歴史の光と闇とを浮かび上がらせる。ハリウッドの背景に広がるアメリカという夢の王国の持つ深い陰影からこぼれ出た物語が1冊の書物となったのだ。これはひとりの映画監督の自伝であるとともに、20世紀という映画の時代の物語でもある。

親愛なる読者諸氏よ、これからあなた方にわが生涯の物語を語って聞かせよう。あたかもわれわれが、わが家の食堂にあるマーク・トウェインのテーブルを囲んでいるかのようにして。このテーブルの周囲で、数多くのお話と笑いが分かち合われてきたのだ。わが素晴らしきクリスタが、驚くべき思い出の数々を徹底的に掘り下げる手助けをしてくれる。われわれは祓い清めるべき悪霊たちを見逃しはしないし、敗北や失敗を体裁よく見せる気もない。85年にわたって生きてきたなかでくぐり抜けた経験の数々を、活き活きとして力強く、肯定的な物語にするのが狙いだ。

人間は死ぬ。みな同じ境遇にあるのだ。そしてわれわれ一人一人が、敗北も勝利もたんまり入った重荷を背負っている。その重荷を、微笑みを浮かべ、楽天的姿勢を固守し、残された人生を最大限に活用しつつ運んで行こうではないか。そう何度も敗北に打ち負かされるがままになってなるものか。(本文より)

1990年夏、渋谷、フラーが歩いた公園通り、道玄坂。小さな姿のフラーのすべてを見ようと、あんなに人が集まった夏。これがシネフィリーたちの最後の集まりになるんではないかと僕は泣いた。それから25年。もうフラーは東京の街を歩けないけど、嘘でもいいからもう一度、みんなが嬉しそうに集まってくれたら、フラーは、右手に握った大きな拳銃を何度も何度も空高く撃ってくれるだろう。

稲川方人(映画批評家・詩人)

サミュエル・フラーの映画(役者で出演しているものも)に出会うことは若ければ若いほど、良い。私たちが戦争と狂気の世界にはじめから投げ出されていること、そしてその最前線で生きる〜サバイブする事を教えてくれる。だからデニス・ホッパーやヴィム・ヴェンダース、ゴダールは彼の背中を見て学び、育ち、出演を依頼した。第2次大戦に従軍したフラーは、血塗られた己の背中を隠そうともせずに独立映画を撮り続けた。戦争を知らない総理が国民に背を向け、経済界と組んで金儲けの戦争を始めたがっている昨今、どちらの背中が信頼に値するかは言うまでもないだろう。

映像制作集団空族(富田克也・相澤虎之助)

「映画は戦場だ」と彼は言った。今や、映画の外もあらかた戦場だ。映画と映画以外の差異を精確に把握していたからこそ、フラーは途方もなくリアルな幻覚や、或いはアンリアルな現実を、自らのフィルムに刻みつけることが出来た。彼の映画は誰にも似ていない。今ふたたび、この真に孤高のシネアストの異常な作品群が上映されると聞いて、僕は動悸を抑えきれない。

佐々木敦(批評家・HEADS主宰)

サミュエル・フラーを見れば映画が分かる。しかし映画が分かった者など、この世界にいない。謎を解く鍵は必ずここにあるはず。だからこそサミュエル・フラー作品は上映され続けなければいけないのだ。

松江哲明(ドキュメンタリー監督)

サミュエル・フラー監督は、激烈な挑発性と鋭い時事性に満ちあふれる題材を元に、時に極限活劇狂的な、時に内省詩的な「映画強度」をめくるめく葛藤させ、深い人間洞察とタフな人間愛に裏付けられたドラマを浮上させた。ようするに「最前線の映画」を最初のハリウッドから最後のインディーズまで撮り続けた、背筋の伸び切った強靭な師匠だ。

石井岳龍(映画監督)

アルトマン、ペキンパー、そしてフラーの特集もある‘15年実りの秋。

やさしさとは殆んど酷さに似ていると教えてくれたアメリカ男たち、その映画。

撮る上でも見る上でも、否、生きる上で不可避の人と映画たちだ。まずはPFFの旗の下に集結しよう!!!

川口敦子(映画批評家)

サミュエル・フラーの映画は暴力だ。フラーは暴力についての映画ではなく、暴力そのものの映画を作った。その映画を見るのは、腹にがつんとくるパンチを食らうことなのだ。

柳下毅一郎(映画批評家)

歪んだ現実に立ち向かう、勇敢な人物像…若い頃に『ホワイト・ドッグ』などに洗礼を受けた僕の心には、いつまでもフラーの魂がいる。

中原昌也(ミュージシャン・作家)

サミュエル・フラーの演出は、些末にこだわらない大胆さが豪快で、真に男らしい。低予算の映画の中で、何を表現し、どこをすっ飛ばすかの取捨の選択が、惚れ惚れするほど剛胆なのだ。そこにはまず疾駆する創造性とエネルギーがある。形式などは後からついてくるものにすぎない。とにかくゴチャゴチャ考えず、まずフラーの映画を見て、発せられる乱雑でカッカと輝くパワーを浴びるべきだ。

真魚八重子(映画著述業)

サミュエル・フラーの名を聞くと、自然に鋼鉄のようなモノクロームで描かれた戦場を、砂塵の上がる荒野を、夜の乾いた暗黒街を思い出し、また幻想的な色彩で撮影された木洩れ日の森を進む歩兵たちを、そして老兵士に肩車された少年のこときれる様が浮ぶ。そこには常に一発の、あるいは無数の銃声が鳴り響いた。それは天に向けて空砲を撃つ監督自身の銃声でもある。一言で言えばそれが感動であり、それが映画だ。

青山真治(映画監督)

隣接の新聞社が特ダネとアイデアで狂奔する初期作『パーク・ロウ』は、表現の自由に関するフラーの原点確認めいた作品だったが、フラーにとってはどこも戦場とわかる。フラーは、メロドラマをナイフで切り裂き続け、葉巻の煙を挑発的に吹きかける。だれに? おまえだよ。

滝本誠(ライター)

どうでもよくないことが多すぎると、なにもかもどうでもよくなってきたりもするが、サミュエル・フラーの映画は、絶対にどうでもよくない。フラーの映画をどうでもいいと思える人がいるとも思えない。映画なんか観ている場合じゃないと感じるときこそ『最前線物語』だ。

三宅唱(映画監督)

フラーのようなぶっきらぼうなタッチは、今の映画にはまず許されない。つまり、芝居が心理の解説ではなくアクションの連鎖としてあり、画面が説明ではなく切実な臨場感によるショックの連続としてある、直截で、力強く、冷徹なのにやたら熱い映画は、今はもう作れないということなのだ。だからこの機会に見る他はない。

万田邦敏(映画監督)

ハンドルから手を離しても自動車が走り続ける。

歌うだけで料理がしあがる。

空砲で人を殺す。

この力学は何だろう。

「映画とは、戦場のようなものだ。

愛、憎しみ、アクション、暴力、そして死。

要するに、エモーションだ」

『気狂いピエロ』のカメオ出演でサミュエル・フラーを知った口です。

映画を見ます。

五所純子(文筆家)

いきなり畳みかけるようなアクションから始まる『ストリート・オブ・ノーリター

ン』やモリコーネの哀切極まりないメロディに導かれ、静かに幕をあげる『ホワイ

ト・ドッグ』の深い深い悲しみ、安易な感傷を徹底的に排しているのに、涙なしに見

られない『最前線物語』。ラストカットの急激なズームの衝撃に、映画が終わっても

しばらく席を立てなかった『殺人地帯USA』。

スクリーンが事件の現場になることをサム・フラーの映画から学んだ。当然観客席は

安全地帯ではない。目撃者である私たちも無傷ではいられない。それでも、かつて20

代の自分がそうであったように、なるべく若いうちにフラーの映画を体感してほし

い。それも映画館で。大きなスクリーンでしか体験できないことは確かにあるのだ。

篠崎誠(映画監督)